Table of Contents

ToggleEinleitung

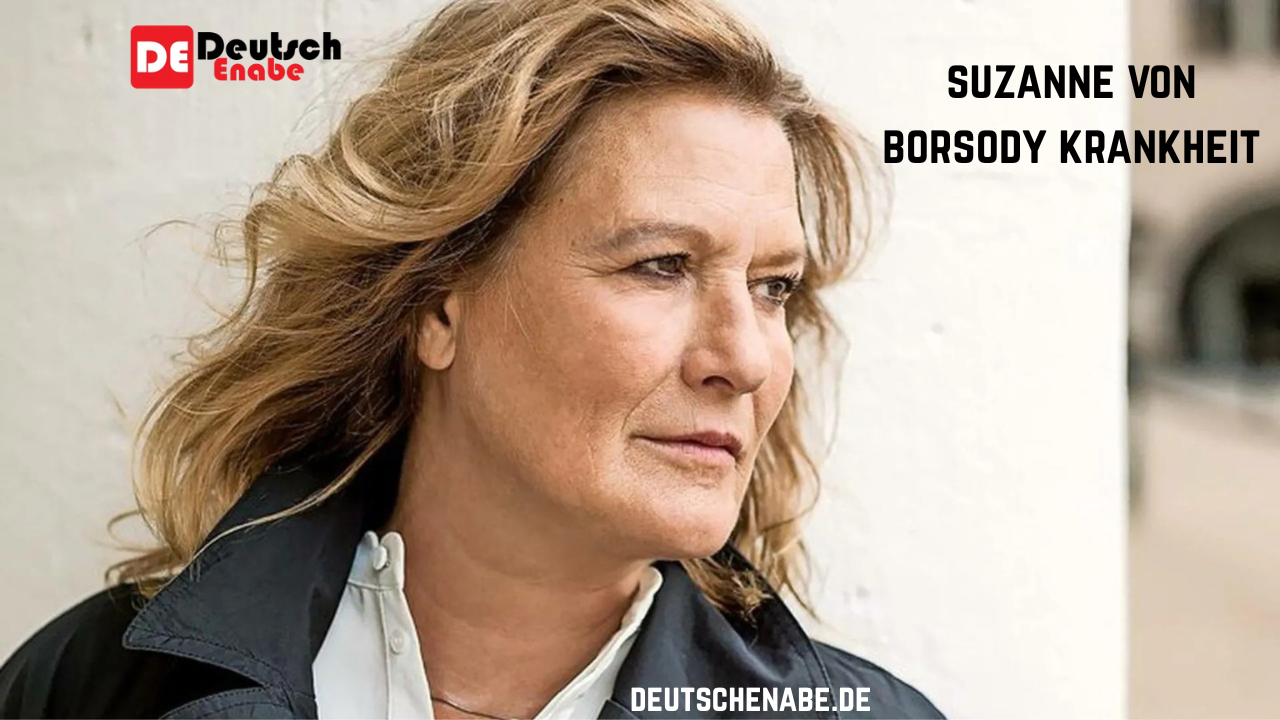

Suzanne von Borsody ist ein Name, der in Deutschland für Klasse, künstlerische Tiefe und kulturelle Beständigkeit steht. Seit Jahrzehnten ist sie aus Film, Fernsehen und Theater nicht wegzudenken. Doch hinter der erfolgreichen Fassade verbirgt sich ein sensibler Mensch, der seit Jahren mit gesundheitlichen Herausforderungen kämpft. Ihre Krankheit, über die sie in Interviews behutsam, aber offen spricht, beeinflusst nicht nur ihre Arbeit, sondern auch ihren Alltag. In einer Gesellschaft, die Leistung oft über Gesundheit stellt, ist Suzanne von Borsody ein Symbol für Achtsamkeit, Würde und bewusste Lebensführung.

Biografischer Hintergrund: Kindheit, Kunst und Herkunft

Geboren 1957 in München, wuchs Suzanne von Borsody in eine künstlerisch geprägte Familie hinein. Ihre Mutter war die preisgekrönte Schauspielerin Rosemarie Fendel, ihr Vater der Regisseur und Schauspieler Hans von Borsody. Die Bühne war ihr quasi in die Wiege gelegt.

Sie absolvierte eine klassische Schauspielausbildung und begann ihre Karriere am Theater, bevor sie sich im Film und Fernsehen etablierte. Große Popularität erlangte sie durch:

- Tatort-Auftritte

- Lola rennt

- Die Flucht

- Bella Block

- Die Diplomatin

Diese Rollen zeigen ihr breit gefächertes Repertoire von dramatisch bis politisch, von verletzlich bis kraftvoll. Doch die öffentliche Wahrnehmung blendete lange ihre privaten Kämpfe aus.

Lesen Sie auch: Marietta Slomka Krankheit: Was steckt hinter den Gerüchten über die ZDF-Moderatorin?

Die Krankheit: Symptome, Spekulationen und Realität

Suzanne von Borsody hat nie explizit öffentlich gemacht, an welcher chronischen Krankheit sie leidet. Dennoch gibt es in Interviews und Presseberichten immer wieder Hinweise auf die Auswirkungen:

- Chronische Erschöpfung: „Ich fühle mich nach jedem Dreh wie ausgebrannt.“

- Körperschmerzen: Besonders nach langen Projekten

- Sensibilität gegenüber Stress: Emotionale Belastung wirkt sich direkt auf ihr Immunsystem aus

- Lange Erholungsphasen: Nach einem Film folgt meist ein Rückzug

Diese Symptome passen zu Autoimmunerkrankungen, chronischer Fatigue, Fibromyalgie oder auch psychosomatisch verstärkten Leiden. Ihre bewusste Zurückhaltung in der öffentlichen Diagnose zeigt aber auch: Nicht jede Krankheit muss für die Öffentlichkeit definiert werden – ihre Auswirkung zählt.

Karriere unter neuen Bedingungen: Wie man mit Grenzen arbeitet

Die Krankheit zwang Suzanne von Borsody nicht in den Rückzug – sondern zur Neugestaltung ihres beruflichen Lebens:

- Selektive Rollenauswahl: Nur Projekte mit emotionalem Sinn und angemessenem Zeitrahmen

- Drehpausen & Regenerationszeiten: Zwischen Produktionen gönnt sie sich bewusst längere Auszeiten

- Zusammenarbeit mit verständnisvollen Regisseur*innen: Kommunikation über Belastungsgrenzen wird zur Voraussetzung

- Lesungen & Hörbücher: Als weniger belastende künstlerische Ausdrucksform

Anstatt ihre Krankheit als Hindernis zu begreifen, integriert sie diese in ihre Arbeitsweise. Ein kreativer, mutiger Umgang mit eigener Verletzlichkeit.

Psychologische Stärke: Krankheit als Persönlichkeitsformung

Suzanne von Borsody zeigt: Krankheit verändert nicht nur den Körper – sondern auch den Charakter. In Interviews beschreibt sie, wie sie durch ihre Beschwerden gelernt hat:

- Geduld mit sich selbst zu haben

- Nicht mehr alles zu kontrollieren

- Sich Pausen zu erlauben, ohne Schuldgefühl

- Grenzen nicht als Schwäche, sondern als Schutz zu begreifen

Diese innere Haltung ist zentral im Umgang mit chronischer Krankheit – und ein Vorbild für viele Betroffene, die mit der Unsichtbarkeit und Missverständlichkeit ihrer Symptome zu kämpfen haben.

Gesellschaftlicher Umgang mit chronischen Erkrankungen

In der öffentlichen Wahrnehmung – besonders in der Filmbranche – ist Leistung nach wie vor der Maßstab. Chronisch Kranke werden oft übersehen, unterschätzt oder stigmatisiert. Suzanne von Borsody steht für eine neue Sichtweise:

- Offenheit ohne Mitleidsschleier

- Verletzlichkeit als Stärke

- Künstlerisches Schaffen mit Rücksicht auf Gesundheit

- Sensibilisierung für psychisch-physische Belastungsgrenzen

Sie inspiriert nicht nur Kolleg*innen, sondern auch ein breites Publikum dazu, über Gesundheit und Arbeit neu nachzudenken.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Leben mit chronischer Krankheit

Für Betroffene, die wie Suzanne von Borsody ihre Erkrankung in den Alltag integrieren müssen, gilt:

Schritt 1: Symptome ernst nehmen

Langanhaltende Erschöpfung, Schmerzen oder emotionale Überforderung sind keine Schwäche, sondern Signale des Körpers.

Schritt 2: Diagnostik & Begleitung

Fachärztliche Hilfe ist unerlässlich – idealerweise ganzheitlich orientiert (medizinisch, psychologisch, alternativ).

Schritt 3: Lebensrhythmus anpassen

Nicht das Tempo der Welt zählt – sondern dein individuelles Gleichgewicht.

Schritt 4: Kommunikation im Beruf

Offene Gespräche über Bedürfnisse, Grenzen und mögliche Unterstützung im Teamumfeld sind wichtig.

Schritt 5: Selbstfürsorge verinnerlichen

Regeneration, bewusste Ernährung, kreative Auszeiten und therapeutische Begleitung stärken langfristig.

Lesen Sie auch: Laura Papendick Krankheit: Gerüchte, Fakten und öffentliche Wahrnehmung

Fazit

Der Begriff Suzanne von Borsody Krankheit steht nicht nur für ein medizinisches Thema – sondern für eine Haltung. Sie lebt vor, dass chronische Beschwerden kein Ende der Kreativität bedeuten müssen, sondern ein neuer Ausgangspunkt für reflektiertes, entschleunigtes und dennoch leidenschaftliches Arbeiten sein können.

Sie ist damit nicht nur eine bedeutende Schauspielerin, sondern auch eine moderne Symbolfigur für authentisches, gesundes Künstlersein.

FAQs: Häufig gestellte Fragen

1. Was ist die Krankheit von Suzanne von Borsody?

Sie hat keine konkrete Diagnose öffentlich gemacht, spricht jedoch über chronische Erschöpfung und körperliche Beschwerden.

2. Hat sie ihre Karriere wegen der Krankheit beendet?

Nein. Sie arbeitet weiter, aber unter angepassten Bedingungen mit bewusster Rollenauswahl und längeren Pausen.

3. Warum spricht sie öffentlich darüber?

Um anderen Mut zu machen, sich selbst ernst zu nehmen und nicht zu schämen – ein Plädoyer für Offenheit und Menschlichkeit.

4. Welche Strategien nutzt sie zur Bewältigung?

Selbstfürsorge, Zeitmanagement, bewusste Reduktion, psychosomatische Begleitung, Yoga und achtsamer Lebensstil.

5. Was können andere daraus lernen?

Dass Krankheit nicht automatisch Rückzug bedeutet. Mit Akzeptanz, Anpassung und Offenheit ist ein erfülltes Leben weiterhin möglich.